El día de la Maldita Parada – Amin Maalouf

« ¡Aquella maldita Parada! »

Mi madre volvió a sentir náuseas, como en las primeras semanas de su embarazo, y en sus confusos recuerdos volvió a verse como una niña de diez años, descalza, sentada en el barro en medio de una calleja desierta por la que había pasado cien veces pero que ya no reconocía, tirando de una punta del arrugado vestido rojo, empapado y sucio, para ocultar el rostro lloroso. «Yo era la niña más bonita y más mimada de todo el arrabal del Albaicín y tu abuela -¡Dios la perdone!- me había prendido a la ropa dos amuletos idénticos, uno a la vista y otro oculto, para no correr ningún riesgo con la mala suerte. Pero aquel día, todo fue inútil. »

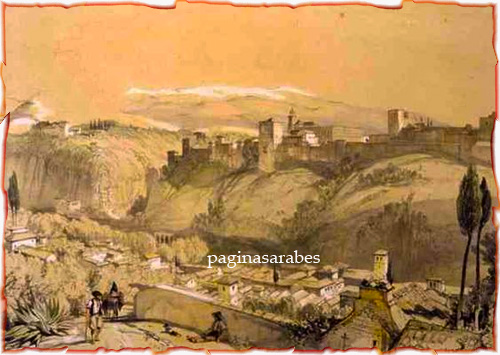

«El sultán de entonces, Abu-l-Hasan, había decidido organizar, día tras día y semana tras semana, pomposas paradas militares para mostrar a todo el mundo cuán grande era su poderío -¡Sólo Dios es poderoso y no ama a los arrogantes!- Aquel sultán había mandado construir en la colina roja de la Alhambra, cerca de la puerta de la Traición, unas gradas en las que se instalaba todas las mañanas con su séquito, recibía a sus visitantes y trataba de los asuntos del Estado, mientras destacamentos de soldados procedentes de todos los rincones del reino, desde Ronda hasta Baeza y desde Málaga hasta Almería, desfilaban sin tregua saludándolo y deseándole salud y larga vida. Los habitantes de Granada y de los pueblos aledaños habían cogido la costumbre de concentrarse, grandes y chicos, en las laderas de la Sabika, al pie de la Alhambra, junto al cementerio, lugar desde el que podían ver, por encima de ellos, la interminable ceremonia. En las proximidades, se instalaban vendedores ambulantes que lo mismo vendían salchichas mirkás, que buñuelos o refrescos de agua de azahar.»

Al décimo día de Parada, cuando el año árabe 882 tocaba a su fin, la siempre discreta celebración del Ras-es-Sana apenas se notó en medio de los ininterrumpidos festejos. Estos iban a continuar durante todo el Muharram, el primer mes del año nuevo, y mi madre, que iba todos los días a la Sabika con sus hermanos y sus primos, se fijó en que el número de espectadores no dejaba de crecer, que había cada vez más caras desconocidas. Los borrachos se multiplicaban por las calles, se cometían robos, estallaban las riñas entre pandillas de jóvenes que se apaleaban hasta que corría la sangre. Hubo un muerto y varios heridos, lo que llevó al muhtasib, preboste de los comerciantes, a recurrir a la policía.

Fue entonces cuando, por temor a desórdenes y motines, el sultán decidió al fin interrumpir los festejos. Decretó que el último día de la Parada sería el 22 de Muharram del año 883, que correspondía al 25 de abril del año de Cristo de 1478, añadiendo, sin embargo, que los regocijos finales serían aún más suntuosos que los de las semanas anteriores. Aquel día, en la Sabika, las mujeres de las barriadas populares se habían mezclado, con o sin velo, con hombres de toda condición. Los niños de la ciudad, entre los que se hallaba mi madre, habían salido con sus vestidos nuevos desde las primeras horas de la mañana, no sin haberse provisto de algunas monedas de cobre para comprarse higos secos de Málaga.

Atraídos por la creciente muchedumbre, malabaristas, ilusionistas, saltimbanquis, funámbulos, equilibristas, exhibidores de jimios, mendigos, ciegos auténticos o fingidos, se habían diseminado por toda la barriada de la Sabika, y como era primavera, había campesinos que se paseaban con sementales que cubrían, a cambio de una retribución, a las yeguas que les llevaban.

«Toda la mañana, recordaba mi madre, habíamos estado gritando y palmoteando en el espectáculo del juego de la tabla, durante el cual los jinetes cenetes intentaban, uno tras otro, dar en la diana de madera con unos palos que arrojaban desde su montura al galope. No podíamos ver quién acertaba más, pero el clamor que no llegaba desde la colina, desde el lugar llamado precisamente al-Tabla, nos señalaba sin error posible a ganadores y perdedores.»

«De pronto, una nube negra apareció sobre nuestras cabezas. Llegó tan deprisa que nos dio la impresión de que el sol se apagaba como una lámpara que un genio hubiera soplado. Se hizo de noche a las doce del día, y sin haberlo ordenado el sultán, el juego se acabó, pues todo el mundo sentía sobre los hombros el peso de cielo.»

«Hubo un relámpago, el restallar de un rayo, otro relámpago, un fragor sordo luego trombas de agua se nos vinieron encima. Al saber que se trataba de una tormenta y no de una sombría maldición, me sentía algo menos atemorizada y, lo mismo que miles de personas apiñadas en la Sabika, me puse a buscar dónde refugiarme. Mi hermano el mayor me llevaba de la mano, lo que me tranquilizaba pero también me obligaba a ir corriendo por una calzada ya embarrada. De repente, a uno pasos de nosotros, se cayeron unos niños y unos viejos y, al pisotearlos, la muchedumbre enloqueció. Seguía reinando la misma oscuridad. Los alaridos de dolor se confundían con los gritos de espanto. Resbalé a mi vez y me solté de la mano de mi hermano para aferrarme a los vuelos de un vestido mojado, y luego a otros, sin poder nunca agarrarme de verdad. El agua me llegaba ya a las rodillas, gritaba, seguramente más fuerte que los demás.»

«En cinco o seis ocasiones me caí y me volví a levantar sin que me pisotearan hasta que poco a poco me di cuenta de que la muchedumbre que me rodeaba en menos densa y se movía también más despacio pues el camino era empinado y las riadas que por él bajaban iban creciendo. No reconocía a la gente ni el lugar, ya no buscaba a mis hermanos ni a mis primos. Me arrojé dentro de un portal y tanto de cansancio como de desesperación me quedé dormida.»

«Me desperté una o dos horas después. Estaba menos oscuro pero seguía lloviendo a cántaros y un fragor ensordecedor llegaba hasta mí por todas partes, haciendo temblar la losa en que estaba sentada. ¡Cuántas veces había recorrido la callejuela en que me hallaba! Pero al verla así, desierta y recorrida por un torrente, no lograba situarla. Me estremecí de frío, tenía la ropa empapada, las sandalias se me habían perdido en la carrera, del cabello me chorreaba un hilillo de agua helada que me bañaba sin cesar los ojos abrasados por el llanto. Volví a estremecerme, tosí a pleno pulmón, cuando una voz de mujer me llamó: “¡Niña, niña, por aquí!” Paseando la mirada en todas direcciones, vi, muy por encima de mí, en el marco de una ventana arqueada, un pañuelo de rayas y una mano que se agitaba.»

Mi madre me había advertido que no debía entrar nunca en una casa desconocida y que a mi edad debía empezar a no fiarme no sólo de los hombres sino tampoco de algunas mujeres. Mi vacilación no duró mucho, sin embargo. A unos treinta pasos, en el mismo lado de la calle, la que me había interpelado acudió, en efecto, a abrir una pesada puerta de madera, apresurándose a gritar, para tranquilizarme: “Te conozco, eres la hija de Suleymán el librero, un hombre de bien que vive en el temor del Altísimo? Me iba acercando a ella a medida que hablaba.” Te he visto varias veces pasar con él para ir a casa de tu tía materna Tamima, ha mujer del notario, que vive cerca de aquí, en el callejón del Membrillo?

Aunque no había ningún hombre a la vista, se había cubierto el rostro con un velo blanco que no se quitó hasta haber echado el cerrojo a la puerta, cuando hube entrado. Cogiéndome entonces de ha mano, me hizo recorrer un estrecho pasillo que formaba una especie de codo y luego, sin soltarme, cruzó corriendo bajo la lluvia un patinillo, antes de internarse en una estrecha escalera de peldaños empinados que nos condujo a su habitación. Me llevó despacio hacia la ventana: “¡Mira, es la cólera de Dios!”

Me asomé con aprensión. Me hallaba en ha cumbre de la colina de Mauror. A la derecha, tenía la nueva Casba de la Alhambra, a la izquierda, en lontananza, la vieja Casba, con los minaretes blancos de mi arrabal del Albaicín al otro lado de las murallas. El fragor que había oído en la calle era ahora ensordecedor. Buscando con la vista el origen del ruido, miré hacia abajo y no pude contener un grito de horror. “¡Dios tenga piedad de nosotros, es el diluvio de Noé!”, mascullaba mi anfitriona detrás de mí.

El espectáculo que se ofrecía ante sus ojos de niña atemorizada, mi madre no había de olvidarlo jamás, como tampoco habían de olvidarlo cuantos se encontraban en Granada aquel maldito día de la Parada. En el valle por el que corría habitualmente el ruidoso pero apacible Darro, hete aquí que se había formado un torrente enloquecido que todo lo barría a su paso, que devastaba jardines y huertos, que arrancaba de raíz miles de árboles, majestuosos olmos, nogales centenarios, fresnos, almendros y alisos, antes de penetrar en el corazón de la ciudad, acarreando todos sus trofeos cual conquistador tártaro, rodeando los barrios del centro, demoliendo cientos de casas, de tenderetes y de almacenes, arrasando las viviendas construidas en los puentes, hasta formar, al final del día, a causa de los residuos que la Mezquita Mayor, la Alcaicería de los negociantes, el zoco de los joyeros y el de los herreros.

Nadie sabe el número de personas que perecieron ahogadas, aplastadas entre los escombros o arrastradas por la riada. Al atardecer, cuando el Cielo permitió al fin que se disipara la pesadilla, el torrente se llevó los residuos fuera de la ciudad, mientras que el agua refluía más deprisa de lo que había afluido. Al amanecer, las victimas seguían cubriendo el reluciente suelo pero el asesino estaba lejos.

«Era el justo castigo a los crímenes de Granada», decía mi madre con la monotonía de las frases definitivas. «Dios quería mostrar Su poder a ningún otro igual y castigar la arrogancia de los gobernantes, su corrupción, su injusticia y su depravación. Tenía empeño en avisarnos de lo que se nos iba a venir encima si persistíamos en el camino de la impiedad, pero los ojos y los corazones permanecieron cerrados.»

©2018-paginasarabes®